平成28年9月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター 学術顧問

森田邦雄

1 腸管出血性大腸菌O157による食中毒患者の発生に係わる調査依頼

平成28年9月2日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記通知を出した。

千葉県及び東京都並びに沖縄県において腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生しているため、患者等の調査及び関係食材の遡り調査等について依頼したものでその主な内容は次のとおり。

(1) 千葉県及び東京都の事案

平成28年8月25日及び27日に老人ホームにおいて発生した同一事業者が提供する給食を原因とする腸管出血性大腸菌O157食中毒の調査において、8月22日に提供されたメニューのうち「きゅうりのゆかり和え」から腸管出血性大腸菌O157が検出されている。

ついては、関係自治体から原材料のきゅうりに関する調査依頼があった場合には迅速に調査するとともに、当該食品の流通先における腸管出血性大腸菌O157患者の発生状況を調査すること。

また、原材料のきゅうりの残品を発見した場合は、販売の見合せ等を指導し消費者が喫食することが無いよう適切な措置を講じること。

(2) 沖縄県の事案

平成28年7月下旬から8月上旬にかけて沖縄本島を訪れた観光客が、腸管出血性大腸菌O157感染症と診断され、発症者の喫食状況調査においては、「おきなわワールド」内の施設(施設名:フルーツ茶屋 所在地:沖縄県南城市玉城字前川1336)が提供する「サトウキビジュース」が共通食と判明している。

ついては、当該施設において「サトウキビジュース」を喫食した患者等の発生を探知した場合は、速やかに医療機関の受診を勧奨するとともに、速やかな食中毒調査を行うこと。

(3) その他

腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生した場合は、施設との関連性を確認する観点から、平成22年4月16日付け食安発0416第1号「腸管出血性大腸菌O157による広域散発食中毒対策について」に基づき、患者由来菌株を迅速に収集し、国立研究機関等へ送付すること。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000135575.pdf

2 オキシテトラサイクリンに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集

平成28年9月7日、内閣府食品安全委員会事務局評価第一課は標記意見・情報の募集を公表した。

締め切りは、平成28年10月6日(木)17:00必着

(案)動物用医薬品、飼料添加物及び農薬評価書オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(第3版)食品安全委員会農薬専門調査会の要約の主なものは次のとおりで、ADIは毒性学的ではなく微生物学的データに基づき設定され、急性参照用量(ARfD)も設定されている。

遺伝毒性試験並びに慢性毒性及び発がん性試験から、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンは遺伝毒性発がん物質ではないと考えられることから、一日摂取許容量(ADI)を設定することは可能であると考えられた。

オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの抗菌活性は同様であり、JECFA、EMEA及び過去の日本での評価において、安全性評価にはヒト腸内細菌叢への影響についての知見を用いる方が適切とされ、毒性学的ADIは設定されておらず、当委員会としても、同様の考え方に基づきADIを設定することとした。

微生物学的影響については、健康なヒトボランティアへのオキシテトラサイクリンの投与試験において、糞中細菌叢の組成及びオキシテトラサイクリン感受性に及ぼす影響を指標としたNOAEL2mg/ヒト/日が得られた。この試験で個体差がほとんどみられていないこと及びケモスタットシステムを用いた試験において0.025mg/kg体重/日及び0.25mg/kg体重/日相当で影響がみられなかったことから、安全係数を適用する必要はないと判断し、NOAEL2mg/ヒト/日(0.03mg/kg 体重/日)を基に、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの微生物学的ADIは、0.03mg/kg体重/日と設定するのが適当であると考えられた。この微生物学的ADIの0.03mg/kg体重/日は、各種毒性試験結果のうち投与の影響がみられた最も低い用量及び最も小さいNOAELのいずれに対しても十分な安全域が得られていると考えられた。

以上から、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンのグループADIとして0.03mg/kg体重/日(オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン単独又は和として)を設定した。

オキシテトラサイクリンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量及び最小毒性量のうち最小値は、ヒトボランティアの腸内細菌叢に対する影響試験の無毒性量2mg/ヒト/日(0.03mg/kg体重/日)であったことから、これを根拠として、0.03mg/kg体重をオキシテトラサイクリンの急性参照用量(ARfD)と設定した。安全係数については、ADIの設定と同様な考え方に基づき、適用する必要はないと判断した。

なお、JECFAにおける評価においてもヒトボランティアの試験で得られたNOAEL(2mg/ヒト/日)に基づき、OTC、CTC及びTCのADIとして0~0.03mg/kg体重/日(単独又は和として)が設定されている。

http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc3_no_oxytetracycline_280907.html

評価書(案)

http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc3_no_oxytetracycline_280907.data/pc3_no_oxytetracycline_280907.pdf

3 コーデックス委員会、牛及び豚肉の非チフス・サルモネラ属菌のコントロールのためのガイドライン(GUIDELINES FOR THE CONTROL OF NONTYPHOIDAL SALMONELLA SPP. IN BEEF AND PORK MEAT)公表

平成28年8月15日、コーデックス委員会は標記ガイドラインを公表した。生産から消費までの各工程における対策が示されており、牛及び豚の国際的に標準と思われる、と畜場における処理工程が図示されている。特に豚については湯剝き工程となっており、興味のあるものとなっている。その主な内容は次のとおり。

サルモネラ症は、牛及び豚肉が重要な媒介物と考えられる、世界的に最もしばしば報告されている食由来疾病の一つである。ここでいう非チフス・サルモネラ属菌は、血清型Typhi、血清型 Paratyphi var. A、B及びC並びに血清型Sendai以外の血清型Salmonella entericaである。

処理工程のフローダイアグラムは家畜の生産から消費まで、その時点における対策が示されている。

(牛の場合)

スタンニングについては、その後から剥皮までの間における汚染を少なくすることが、サルモネラを含む病原体の汚染を減少させるうえで重要である。乳酸、酢酸等の有機酸を含むもので洗浄するのがサルモネラを減少させるのに多分効果がある。ある研究では、乳酸による洗浄ではサルモネラが74%から50%に減少していた。

過酢酸、酸性化次亜塩素酸水も効果があると思われ、別の実験では、次亜臭素散水、塩素、水酸化ナトリウムを含むもので洗浄した場合、サルモネラは62%から26%に減少した。

剥皮後、と体表面を少なくとも70℃に至る処理が一般に認められており、ある研究では74~88℃の温水を18~39秒処理した場合、サルモネラが30%から2%に減少した。1平方cm当り10の1乗から2乗の減少が期待される。

乳酸、酢酸等の有機酸、過酢酸、酸性化次亜塩素酸水等も効果がある。

トリム及びグラインデング工程においても殺菌剤の効果が期待できる。

(豚の場合)

脱毛のための湯漬けにおいて、適正に行われれば、枝肉のサルモネラは35%から1.5%に減少したとの報告がある。湯漬けの温度時間は61℃8分又は70℃2~3分又は他の組合せとなる。

枝肉の冷却前に、74~81℃の温水を5~15秒又は82~85℃の蒸気60秒処理した場合、サルモネラ13%から1%に減少した。枝肉の表面温度を少なくとも70℃にするとサルモネラは、1平方cm当り10の2乗以上減少する効果がある。

乳酸、酢酸等の有機酸も効果がある。

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B87-2016%252FCXG%2B087e.pdf

4 コーデックス委員会、食品由来寄生虫のコントロールのためのガイドライン (GUIDELINES ON THE APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE TO THE CONTROL OF FOODBORNE PARASITES)公表

平成28年8月15日、コーデックス委員会は標記ガイドラインを公表した。これは、食品の一般原則に適用されるものであって、その主なものは次のとおり。食品由来寄生虫病は、特に衛生設備の不備な国や食品を伝統的に生で食べたり、調理しないで食べる国における世界的な公衆衛生上の課題である。

このガイドラインの対象となる食品は、食肉、食肉製品、乳、乳製品、魚、魚製品及び生鮮果実、野菜である。

対象となる寄生虫は、条虫類(Taenia golium)、エキノコッカス(Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis)、トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)、クリプトスポリジウム(Cryptosporidium spp)、赤痢アメーバ(Entamoeba histolytica)、トリヒナ(Trichinella spp)及び後睾吸虫目(Opisthorchiidae)の8種類であり、寄生虫のコントロールとして、次のものがあげられている。

凍結、温度とで時間の組合せが重要で、一部のトリヒナとエキノコッカスは効果がない。

加熱処理

塩蔵、塩漬、マリネーチング、ピックリング、燻煙

放射線照射

果実、野菜の洗浄

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B88-2016%252FCXG%2B088e.pdf

5 老人ホーム等における食中毒予防の徹底について通知

平成28年9月16日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長 宛標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。

先般通知した、老人ホームで発生した腸管出血性大腸菌O157食中毒事案について、関係自治体による調査の結果、未加熱の野菜調理品(きゅうりのゆかり和え)が原因食品と判明した(別紙参照)。

集団給食施設等において野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日付け衛食第85別添 最終改正:平成28年7月1日付け生食発0701 第5号)に基づき、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌するよう指導してきたところ、今般の事案を踏まえ、特に高齢者等に食事を提供する施設への指導にあたり、野菜を加熱せずに供する場合には、次亜塩素酸ナトリウム等による殺菌を徹底するよう指導すること。

また、上記マニュアルに従い、原材料及び調理済み食品の温度管理を行う等、引き続き衛生管理の徹底を指導すること。

なお、千葉県及び東京都の老人ホームにおける腸管出血性大腸菌O157食中毒事案について(概要)別紙によると、同一流通経路の原材料を用い、同メニューを提供した各施設の調理工程において、次亜塩素酸ナトリウム溶液漬け込み※(約40ppm 5分間程度)又は加熱(沸騰水に入れ3~5分加熱)工程を経ている場合、有症者は発生していない。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000137089.pdf

6 平成28年度HACCP普及推進地方連絡協議会の開催

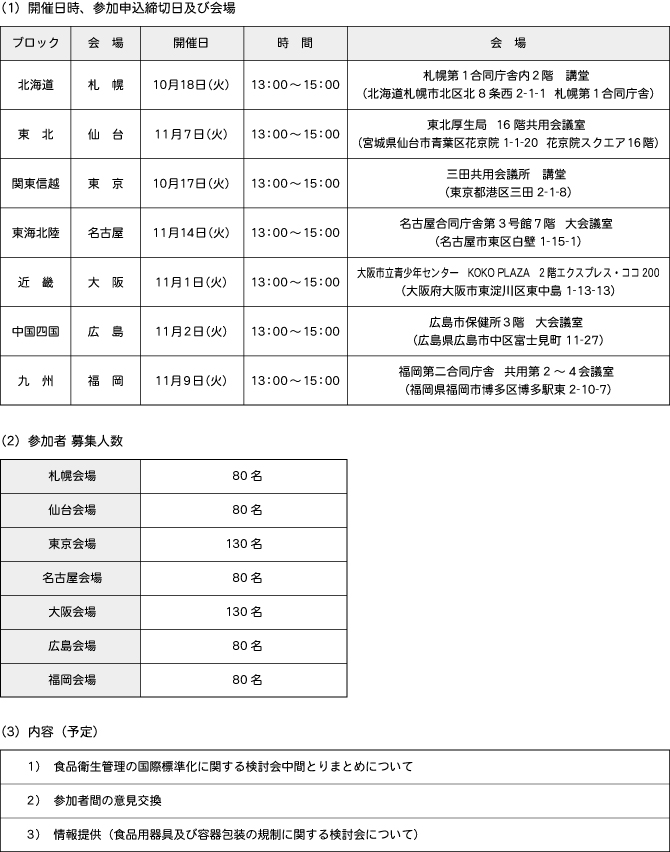

平成28年9月21日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課は、本年3月から「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を開始し、制度化の枠組みなどについて検討を行ってきており、 本検討会の中間とりまとめの説明や意見交換を目的に、HACCP普及推進地方連絡協議会を各ブロック(北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州)で下記のとおり開催することを公表。参加申込方法は下記アドレスに記載されている。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137390.html

7 野生鳥獣肉の衛生管理等に関する実態調査の結果通知

平成28年9月21日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課名をもって平成28年3月2日付で依頼していた調査について取りまとめ、各都道府県等衛生主管部(局)長 宛通知を出した。その主な内容は次のとおり。

(1) 野生鳥獣肉の衛生管理に関するガイドラインの策定状況

調査対象142自治体のうち、厚生労働省のガイドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じた独自のガイドライン(マニュアル等)を作成している(あるいは既存のガイドラインの更新を検討している)と回答した自治体は以下の34自治体。

(2) 食肉処理業の許可を有する野生鳥獣処理施設

食肉処理業の許可を有する野生鳥獣肉の処理施設は、全国で計552施設であった。

552施設のうち、シカ専用の施設は100施設、イノシシ専用の施設は140施設、シカ及びイノシシ専用の施設は236施設、シカ・イノシシ以外の野生鳥獣も取り扱う施設は76施設であった。

552施設を通年稼働と狩猟期のみの稼働施設別に分けた場合、狩猟期のみ稼働している施設は257施設であった。

552施設のうち、477施設が民設民営、48施設が公設民営、27施設が公営施設であった。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000137461.pdf

8 亜セレン酸ナトリウムが添加物に指定された

平成28年9月26日、「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」が公布された。これに伴い、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道府県知事等宛に運用通知を出した。改正の主な内容は次のとおりで、同日から施行された。

(1) 省令関係

食品衛生法(以下「法」という)第10条の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムを省令別表第1に追加したこと。

(2) 告示関係

法第11条第1項の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウム成分規格を設定し、それに伴う所要の改正を行ったこと。また、同項の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムの使用基準を設定したこと。

(3) 運用上の注意

亜セレン酸ナトリウムの使用基準として、厚生労働大臣の承認を受けた調製粉乳を除き、母代替食品100kcal当たりの亜セレン酸ナトリウムの含有量がセレンとして5.5μg以下でなければならない旨の基準を設定したこと。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000137729.pdf

9 通知「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正

平成28年9月30日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛に標記通知を出した。その内容は次のとおり。

特定保健用食品の表示許可等については、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日付け消食表259号)により運用してきたところですが、平成27年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画及び健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策及び特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議(平成28年4月12日付け)を踏まえ、本通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しましたので、貴管下関係者等に対する周知方お願いします。

なお、本通知の運用につきましては、平成28年10月1日から開始いたしますので、御留意の程よろしくお願いします。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1570.pdf

別紙新旧対照表

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1571.pdf

10 特定保健用食品に対する今後の品質管理等の徹底について公表

平成28年9月30日、消費者庁は標記内容を公表した。その内容は次のとおり。

今般、消費者庁長官の許可を受けた特定保健用食品に、許可時の関与成分が、規定量含まれていない、関与成分がそもそも含まれていないといった重大な事案が発生しました。

消費者庁では、今般の事案を受け、公益財団法人日本健康・栄養食品協会に対して、特定保健用食品中の関与成分量が許可等申請書の記載どおり適切に含まれているか調査を依頼したところです。

消費者庁としては、公益財団法人日本健康・栄養食品協会に対して、期日までに調査に回答いただくとともに、今後は、今般のような重大な事案が発生しないように、公益財団法人日本健康・栄養食品協会から、特定保健用食品の許可を受けている企業に対して、自主的な品質管理等の徹底を行っていただくよう依頼しました。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1565.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137390.html

7 野生鳥獣肉の衛生管理等に関する実態調査の結果通知

平成28年9月21日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課名をもって平成28年3月2日付で依頼していた調査について取りまとめ、各都道府県等衛生主管部(局)長 宛通知を出した。その主な内容は次のとおり。

(1) 野生鳥獣肉の衛生管理に関するガイドラインの策定状況

調査対象142自治体のうち、厚生労働省のガイドラインを参考にしつつ、地域の実情に応じた独自のガイドライン(マニュアル等)を作成している(あるいは既存のガイドラインの更新を検討している)と回答した自治体は以下の34自治体。

(2) 食肉処理業の許可を有する野生鳥獣処理施設

食肉処理業の許可を有する野生鳥獣肉の処理施設は、全国で計552施設であった。

552施設のうち、シカ専用の施設は100施設、イノシシ専用の施設は140施設、シカ及びイノシシ専用の施設は236施設、シカ・イノシシ以外の野生鳥獣も取り扱う施設は76施設であった。

552施設を通年稼働と狩猟期のみの稼働施設別に分けた場合、狩猟期のみ稼働している施設は257施設であった。

552施設のうち、477施設が民設民営、48施設が公設民営、27施設が公営施設であった。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000137461.pdf

8 亜セレン酸ナトリウムが添加物に指定された

平成28年9月26日、「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」が公布された。これに伴い、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道府県知事等宛に運用通知を出した。改正の主な内容は次のとおりで、同日から施行された。

(1) 省令関係

食品衛生法(以下「法」という)第10条の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムを省令別表第1に追加したこと。

(2) 告示関係

法第11条第1項の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウム成分規格を設定し、それに伴う所要の改正を行ったこと。また、同項の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムの使用基準を設定したこと。

(3) 運用上の注意

亜セレン酸ナトリウムの使用基準として、厚生労働大臣の承認を受けた調製粉乳を除き、母代替食品100kcal当たりの亜セレン酸ナトリウムの含有量がセレンとして5.5μg以下でなければならない旨の基準を設定したこと。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000137729.pdf

9 通知「特定保健用食品の表示許可等について」の一部改正

平成28年9月30日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛に標記通知を出した。その内容は次のとおり。

特定保健用食品の表示許可等については、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成26年10月30日付け消食表259号)により運用してきたところですが、平成27年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画及び健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策及び特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議(平成28年4月12日付け)を踏まえ、本通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しましたので、貴管下関係者等に対する周知方お願いします。

なお、本通知の運用につきましては、平成28年10月1日から開始いたしますので、御留意の程よろしくお願いします。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1570.pdf

別紙新旧対照表

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1571.pdf

10 特定保健用食品に対する今後の品質管理等の徹底について公表

平成28年9月30日、消費者庁は標記内容を公表した。その内容は次のとおり。

今般、消費者庁長官の許可を受けた特定保健用食品に、許可時の関与成分が、規定量含まれていない、関与成分がそもそも含まれていないといった重大な事案が発生しました。

消費者庁では、今般の事案を受け、公益財団法人日本健康・栄養食品協会に対して、特定保健用食品中の関与成分量が許可等申請書の記載どおり適切に含まれているか調査を依頼したところです。

消費者庁としては、公益財団法人日本健康・栄養食品協会に対して、期日までに調査に回答いただくとともに、今後は、今般のような重大な事案が発生しないように、公益財団法人日本健康・栄養食品協会から、特定保健用食品の許可を受けている企業に対して、自主的な品質管理等の徹底を行っていただくよう依頼しました。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1565.pdf