セレウス菌について

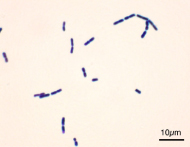

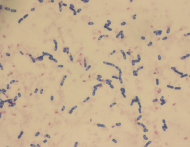

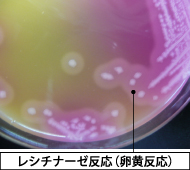

セレウス菌(Bacillus cereus)は、Bacillus属に属するグラム陽性大桿菌(写真1)で、耐熱性(100 ℃30分の加熱にも耐える)の芽胞(写真2)を形成します。また、健康な成人の約10%に常在菌として腸管の中に認められると共に、土壌細菌の一種であり芽胞の形で自然界に多く分布しています。また、通常、検査に使用しているNGKG培地では、本菌は周縁が不規則で白色の光沢のない集落を形成し、集落の周りにはレシチナーゼ反応(卵黄反応)が認められます(写真3)。

(写真1) セレウス菌(グラム染色)

(ウィキぺディアより掲載)

(写真2)セレウス菌の芽胞(グラム染色)

(写真3)NGKG培地上のセレウス菌

セレウス菌感染症には、汚染された食品の喫食により発生する食中毒(胃腸炎)と血液中に菌が侵入し発症する菌血症(大部分の感染はほぼ無症状)があります。稀に乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い者が敗血症まで病状が進行した時のみ死亡例までに発展する場合があります。

セレウス菌食中毒は、汚染された食品を臭いや見かけのみで判別することは不可能です。本菌による食中毒は、下痢型(感染型食中毒)と嘔吐型(毒素型食中毒)の2つに分けられます。日本で発生している本食中毒の大部分は嘔吐型で、人から人への感染はありません。

下痢型は、ウエルシュ菌食中毒に似た症状(下痢、腹痛)を呈します。本菌に汚染された食品を摂取すると、小腸内でエンテロトキシン(下痢毒)が産生され、食中毒症状が現れます。症状は、菌の摂取後約8〜16時間で現れ、約24時間続きます。原因食品としては、乳製品、野菜、肉類などがあります。

嘔吐型は、黄色ブドウ球菌食中毒に似た症状(嘔吐、悪心)を呈します。本菌に汚染された食品は、調理後に長時間室温で放置されると生き延びた芽胞の増殖が起こり、この際に産生されたセレウリド(嘔吐毒)を食品と共に摂取することにより食中毒が起ります。この嘔吐毒は、消化酵素・酸・アルカリに安定で、120℃で15分間処理しても失活しません。症状は、毒素摂取後1〜6時間後に現れ、8〜10時間続きます。原因食品としては、焼き飯、カレーライス、ごはんやパスタなどがあります。

この食中毒の予防対策としては、「①食材は新鮮なものを選び、調理の際は十分に加熱する。」、「②調理した食品は、常温に放置しないで、なるべく早めに食べる。」、「③大量につくった焼飯やスパゲッティーなどは、翌日再調理しない。」などを徹底して下さい。