平成28年8月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター 学術顧問

森田邦雄

1 平成27年度食料自給率等公表

平成28年8月2日、農林水産省は、平成27年度食料自給率及び食料自給力指標について、公表した。食料自給率とは、食料の国内生産の国内消費仕向に対する割合で、国内消費をどの程度国内生産で賄えるかを示す指標で、我が国の食料の国内生産及び消費の動向を把握するため、毎年公表している。食料自給力指標とは、国内生産のみでどれだけの食料を最大限生産することが可能かを試算した指標で、我が国の食料の潜在生産能力の動向を把握するため、平成27年から公表している。平成27年度の食料自給率の結果は次のとおり。

(1) カロリーベース食料自給率

平成27年度においては、魚介類の国内生産及び自給率の高い米の消費が減少する一方、小麦及びてん菜の国内生産が増加したことから、前年度と同率の39%。

(2) 生産額ベース食料自給率

平成27年度においては、野菜及び畜産物の国内生産額が増加したことから、前年度から2ポイント上昇の66%。

(3) 主な食品の自給率(%)、畜産物の( )内は飼料自給率を考慮した値

米97うち主食用100、小麦13、かんしょ94、ばれいしょ73、大豆7、野菜79、みかん104、りんご56、牛肉42(12)、豚肉51(7)、鶏肉67(9)、鶏卵95(13)、牛乳・乳製品63(27)、魚介類55うち食用60

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/160802.html

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/attach/pdf/160802-4.pdf

2 「食品表示基準について」の一部改正

平成28年8月9日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛標記通知を出した。

食品表示基準に基づく製造所固有記号制度については、平成28年4月1日に施行され、制度施行後、本制度における業務用加工食品及び業務用添加物の製造所固有記号の取扱いについて事業者から問合せを受けたことから、食品表示基準の解釈として明確化するため、また、食品表示法施行後における事業者等からの問合せを受け、食品表示基準の解釈として本通知に明確化すべきと判断した点等についても併せて「食品表示基準について」の一部を改正したもので、改正内容は別紙新旧対照表により示されている。主な改正点は次のとおり。

(1) 業務用加工食品における製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称について次の文言が追加された

「食品表示基準第10条第2項の表の下欄の「製造所」には、食品表示基準附則第2条の規定による廃止前の食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第10条に規定する製造所固有の記号を使用することができた場所のうち、食品表示基準において「加工所」と取り扱われる場所を含むものとする。」

(2) 別添 栄養成分等の分析方法等の1 たんぱく質(1)窒素定量換算法の[注]1)窒素・たんぱく質換算係数を次表に示す、に次の文言が追加された。

「なお、平成32年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び添加物(業務用添加物を除く。)並びに同日までに販売される業務用加工食品及び業務用添加物は、食品表示基準附則第2条の規定による廃止前の栄養表示基準に基づく栄養表示において用いられ、一般化されている数値を用いることもできる。」

また、8食物繊維の(1)プロスキー法(酵素-重量法)の[注]に次の文言が追加された。「15) 酵素によっては、大麦及びえん麦由来のβ-グルカンを分解するエンドセルラーゼ(β-グルカナーゼ)の混入が認められることが報告されている(参考文献3))。酵素が試料中の食物繊維の測定に適しているかどうかは参考文献3)に記載された方法により確認することができ、必要に応じ酵素条件を考慮すること。」

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160809_tuchi-bun.pdf

別紙新旧対照表

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160809_tuchi-shinkyu.pdf

3 牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価について答申

2016年8月30日、食品安全委員会委員長は、厚生労働大臣あて、2015年12月、厚生労働省からの、と畜場で実施されている健康牛のBSE検査について、現行基準(48か月齢超の牛の検査)を継続した場合と、廃止した場合のリスクを比較するよう、評価の依頼に対し、「食用にと畜される48か月齢超の健康牛のBSE検査について現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる」との評価結果を取りまとめ答申を行った。

「プリオン評価書牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価(健康と畜牛のBSE検査の廃止)」の主な内容は次のとおり。

2013年5月評価以降の発生状況を踏まえると、日本においては、飼料規制等のBSE対策が継続されている中では、今後、定型BSEが発生する可能性はほとんどないものとした2013年5月評価書の評価は、妥当であると考えられる。

また、非定型BSEに関しては、現在までに得られている知見に基づけば、H-BSEについては、実験動物への感染実験の結果から人への感染の可能性は確認できず、EUにおけるH-BSEの発生頻度は、2歳齢以上の牛100万頭につき、年当たり0.07頭と極めて低い。L-BSE感染牛の脳組織については人への感染の可能性が否定できないが、現行のSRM以外の組織の感染性は極めて低いと考えられる。日本又はEUにおけるL-BSEの発生頻度は、2歳齢以上の牛100万頭につき、それぞれ年当たり、0.07頭又は0.09頭と極めて低い。また、これまでに、疫学的に非定型BSEとvCJDを含む人のプリオン病との関連を示唆する報告はない。

以上に基づいて、食品安全委員会は、2013年5月評価書における評価のとおり、日本における、牛群のBSE感染状況、BSEプリオンの侵入リスク低減措置(輸入規制)、増幅リスク低減措置(飼料規制等)及び曝露リスク低減措置(食肉処理工程)に加え、牛と人との種間バリアの存在を踏まえると、牛肉及び牛の内臓(SRM以外)の摂取に由来する定型及び非定型BSEプリオンによるvCJDを含む人のプリオン病発症の可能性は極めて低いと考える。

諮問事項のBSE検査の検査対象月齢について、現在と畜場において実施されている、食用にと畜される48か月齢超の健康牛のBSE検査について現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。

また、引き続き、全てのと畜される牛に対すると畜前の生体検査が適切に行われなくてはならない。24か月齢以上の牛のうち、生体検査において、運動障害、知覚障害、反射異常又は意識障害等の神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するものを対象とするBSE検査が行われる必要がある。

http://www.fsc.go.jp/senmon/prion/bse_information.data/bse_information_hyoukasyo20160830.pdf

4 平成27年度「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」及び「輸入食品監視統計」の公表

平成28年8月31日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室は、標記結果及び統計を公表した。

その主な内容は次のとおり。〔 〕カッコ内は平成26年度の数値

○ 平成27年度の輸入届出件数は約226万件[約222万件]であり、輸入届出重量は約3,190万トン[約3,241万トン]。

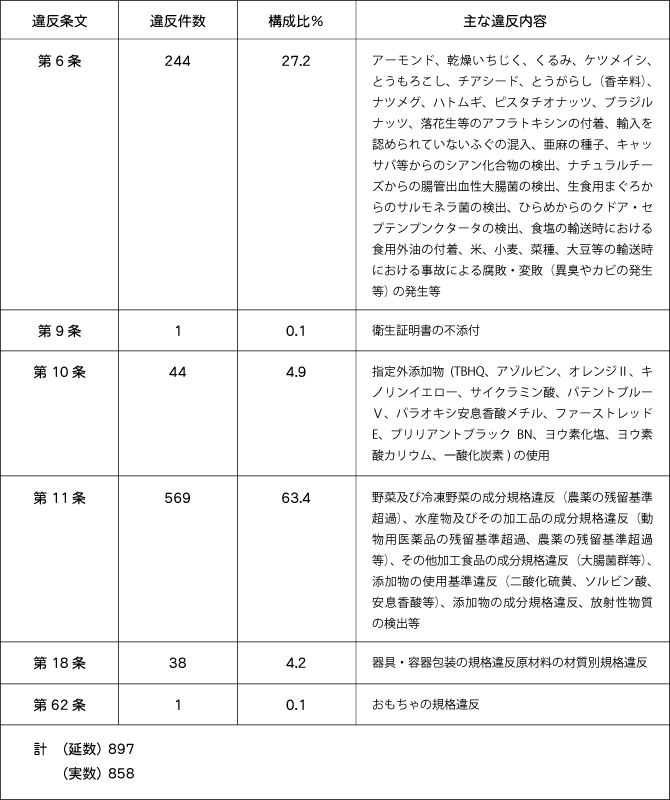

これに対し195,667件[195,390件]について検査を実施し、このうち858件(延べ897件)[877件(延べ913件)]を法違反として、 積み戻し又は廃棄等の措置を講じた。

○ 平成27年度のモニタリング検査においては、95,090件[94,043件]の計画に対し、延べ97,187件[96,580件](実施率:約102%[約103%])を実施し、173件[140件]を法違反として、回収等の措置を講じた。

○ 違反件数858件を条文別にみると、法第11条(食品又は添加物の基準及び規格)違反の541件(63.1%:違反件数に対する割合)が最も多く、次いで第6条(販売等を禁止される食品及び添加物)違反の243件(28.3%)、第10条(添加物等の販売等の制限)違反42件(4.9%)、第18条(器具又は容器包装の規格及び基準)違反31件(3.6%)、第9 条(病肉等の販売等の禁止)違反1件(0.1%)、第62条(おもちゃ等への準用規定)違反1件(0.1%)の順であった。

おもな食品衛生法違反事例

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135049.html

監視指導結果

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000135125.pdf

監視統計

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000135163.pdf

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135049.html

監視指導結果

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000135125.pdf

監視統計

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000135163.pdf